Teórico nº 8 – Voley en Europa y Asia

En la clase de hoy vamos a hacer un recorrido por la historia del voley en Europa y en Asia, dos continentes que se alternaron el dominio de las competencias internacionales en gran parte del Siglo XX. Y como siempre vamos a dar inicio a la clase con un video.

Esta publicidad de la cerveza Quara, dedicado a la selección femenina de voley de Perú, nos marca algo que en principio parece de estricto sentido común: en el voley, la lógica dice que las más altas son las favoritas. En un deporte en el que hay que pasar la pelota por encima de una red ubicada a más de dos metros de altura, las jugadoras de mayor estatura tienen ventaja.

En parte por estas características es que en Europa del Este el voley se volvió muy popular, además de que el intenso frío lo transformó en una opción muy atractiva para jugarse en los espacios cerrados. Allí se crearon las primeras federaciones nacionales: la de Checoslovaquia en 1922, y el mismo año la de Bulgaria, cuando en casi todo el mundo era un juego de diversión y entretenimiento, con pocos encuentros internacionales e incluso nacionales. Recién en 1933 se puso en marcha el primer campeonato nacional en la Unión Soviética, donde se calcula que 400.000 personas ya practicaban este deporte por entonces.

La organización internacional tuvo que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en 1947 que se fundó la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) en París y con 14 países como miembros fundadores: Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Uruguay y Yugoslavia. Allí se unificaron las reglas europeas y americanas, y empezó a pensarse en el desarrollo del voley como un deporte competitivo a escala internacional, no ya como un pasatiempo o un ejercicio físico.

El primer Mundial se llevó a cabo en Praga dos años después, en 1949. Y lo ganó un país que estuvo fuera del núcleo de los fundadores pero que estaba llamado a dominar ese deporte: la Unión Soviética. En la rama de los varones, la URSS se quedó con seis de los primeros 10 mundiales (el último en 1982) y todos fueron para los europeos del Este, ya que los otros títulos se los repartieron Checoslovaquia (2), Polonia y Alemania Oriental (uno cada uno). Fue un dominio clarísimo de esa región del mundo, a partir de un estilo muy marcado que aprovechaba al máximo las características físicas de sus jugadores y que se muestra en el siguiente video.

¿Cómo se jugaba (y se juega) al voleibol en Europa del Este? Con pelotas muy altas, aprovechando la gran talla, alcance de brazos y fortaleza de sus intérpretes. El voleibol de la actualidad, en el primer nivel Mundial, muestra una uniformidad de estaturas: entre los varones, casi todos los jugadores están en el orden de los dos metros de altura.

Los primeros en llevarlo a la práctica fueron los soviéticos y el resto de los países del ala socialista, a partir de su planificación deportiva. Sus planes de altura, de detección temprana de talentos y de formación de deportistas para la alta competencia, les permitieron hacerlo posible antes que el resto. Sus duelos con los otros países de la región marcaron época y una muestra de ello se puede ver en el video, en una final olímpica que (extrañamente) perdieron: la de Montreal 1976.

En este partido Polonia enfrentó a la Unión Soviética, en un clásico duelo de europeos del este. Se impusieron los polacos, como ya lo habían hecho en la final de la Copa del Mundo de 1974. Y su gran estrella fue el central Tomasz Wójtowicz (algo así como Wostovián sería la pronunciación del apellido), el hombre que cambió la lógica del juego del voleibol para siempre. El número 5 de los polacos fue el primer jugador en el mundo en popularizar una táctica que hoy por hoy es habitual en el vóley de elite: atacar desde posiciones de zaguero, saltando detrás de la línea de tres metros.

Con esa simple innovación (aunque nada simple), Wójtowicz le agregó una variante al voleibol que revolucionó el juego de cara al futuro. Era una herramienta necesaria para poder vencer en una cancha a los soviéticos, que hasta ese momento llevaban a cabo un juego lineal, frontal y previsible, pero en el que eran insuperables.

Con esas mismas armas, la Unión Soviética también fue una potencia en la rama de las mujeres, sin tanto dominio en los años iniciales, pero con un éxito indiscutible. Y Rusia, la nación más grande y poderosa de las que se desprendieron de ella luego de su disolución, lo sigue siendo. Sobre su voley habla en el siguiente video Carolina Costagrande, la mejor jugadora de la historia del voley argentino.

Carolina Costagrande es santafesina, en 1998 (con 18 años) viajó a jugar a la liga italiana y ya nunca más fue parte de un club de nuestro país. Integró la selección argentina que clasificó por primera vez a un Mundial femenino (el de 2002), pero en 2006 obtuvo la doble nacionalidad y pasó a representar a Italia (las reglas lo permiten, a diferencia de las del fútbol), con quien jugó los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Fue campeona en la liga de Italia, jugó en el voley de Rusia y luego en la liga de China, lo que la transforma en una palabra autorizada para hablar del mundo del voley. Este fragmento es parte de una entrevista en Rusia Today, señal que emite en idioma español. Y allí intenta explicar cómo se juega al voleibol en las principales potencias del mundo. No hay un estudio académico que respalde su análisis, pero sí su experiencia de competir y de entrenar en el máximo nivel con las principales protagonistas del mundo.

Lo que faltó en esta entrevista, porque se hizo antes de su paso por China, fue hablar del voley que se disputa en Asia, que es quizás el más importante del mundo en la rama de las mujeres y el que trasladó su estilo a gran parte del mundo, sobre todo a América del Sur y a países donde la altura no es una de sus principales virtudes.

Si el voley es un deporte en el que la altura de la red obliga a apostar por jugadores y jugadoras de gran estatura, también obliga a que los países que tienen desventajas en ese sentido apuesten a desarrollar un estilo de juego en el que construyan una fortaleza en otros aspectos del juego. Y en eso el equipo que llevó la bandera fue el seleccionado femenino de Japón. Algunas de sus características se pueden apreciar en el siguiente video.

La protagonista del video es Yoshie Takashita, la armadora y capitana de la selección japonesa en la primera década del siglo XX. Mide apenas 1,59 metros, pero eso no le impidió ser elegida como la mejor jugadora del mundo en el año 2006. En su estilo, lo que se puede ver es la adaptación a las características físicas de las jugadoras japonesas. Su juego es muy diferente al que tienen las armadoras de Europa del Este, que juegan en base a pelotas altas, buscando un punto muy alto para el golpe de las atacantes.

En el estilo de Japón hay una enorme variedad de ataques, cambiando constantemente la altura de la pelota y buscando diferentes ángulos de remate. En Japón y China es que aparece la innovación técnica de trabajar la curvilínea saltando con un solo pie, un recurso que permite no hacer tan previsible el lugar por dónde se va a golpear la pelota. Claro, no pueden intentar vencer a las rusas, a las polacas o a las checas con un juego lineal y frontal, donde ellas se sienten cómodas y tienen ventaja física.

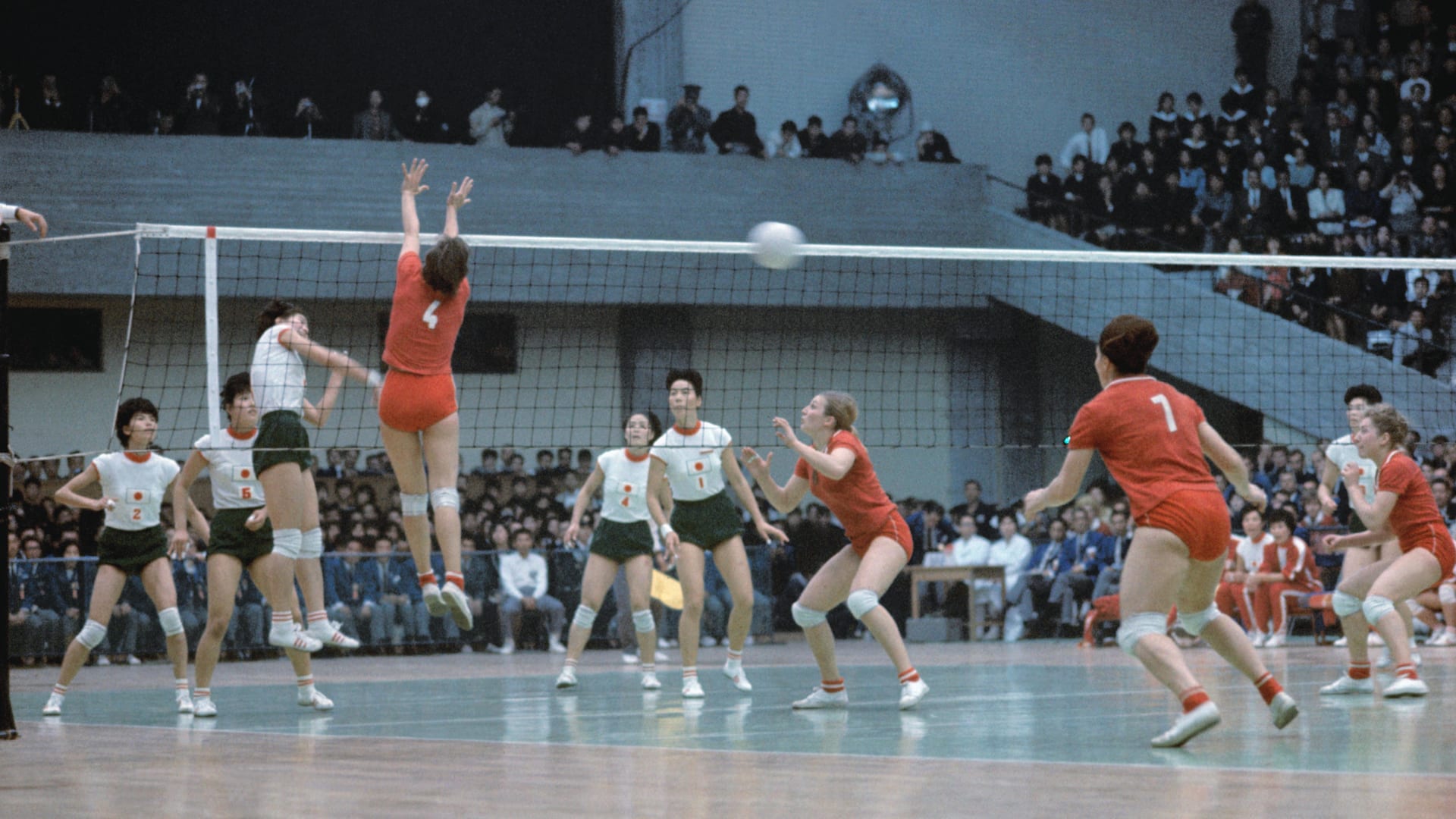

Además, siendo naturalmente más bajas y ágiles que las europeas del Este, las japonesas desarrollaron un juego de defensa que les permitió establecer un duelo de estilos con la Unión Soviética que se robó el protagonismo en las décadas del 60 y 70. Tan es así que luego de la inclusión del voley en los Juegos Olímpicos (en Tokio 1964), las cuatro primeras finales femeninas fueron Japón vs Unión Soviética, con dos triunfos por lado. Las japonesas ganaron las ediciones de 1964 y 1976, mientras que las soviéticas se llevaron las de 1968 y 1972. En los Mundiales femeninos, ocurrió otro tanto: en las primeras seis ediciones de la historia, se repartieron tres títulos cada país.

Japón tuvo éxitos entre los varones (fue campeón olímpico en 1972, sin ir más lejos), pero su predicamento se notó con más fuerza entre las mujeres, donde la potencia de los ataques no es tan importante y su gran fortaleza (la defensa) tiene un peso mucho mayor. Su influencia se trasladó a China (campeón olímpico de la rama femenina en 2016, por ejemplo), pero también a nuestro continente.

La semana pasada hablábamos del punto de inflexión que significó la llegada de coreano Young Wan Sohn a la Argentina. Junto con el japonés Akira Kato y el también coreano Mam Bok Park en Perú, fueron entrenadores trajeron a América del Sur la escuela de voley asiática, que es muy diferente a la de Europa del Este, donde estaba el mejor voleibol del mundo entre los varones. Pero el tipo físico de nuestros jugadores era mucho más parecido al de los japoneses o coreanos, que no tienen una gran estatura ni tampoco la potencia de salto de los afroamericanos.

Con esas debilidades físicas, en Asia se desarrolló un estilo de juego rápido, basado en la solidez de la recepción y en la defensa, donde sus jugadores (más bajos y ágiles) tienen ventajas comparativas sobre los europeos. Y a partir de eso, con un primer toque seguro, pudieron crear una forma de jugar propia, con técnicas y tácticas que llegaron a nuestro país en los años 70 y que el mismo Velasco explica con mucha claridad en el siguiente video, en años recientes en los que él era el DT de la selección.

El Mundial de 1982 le permitió a los mejores jugadores argentinos dar el salto a las ligas profesionales europeas y medirse semana a semana con muchos de los mejores jugadores del mundo, subiendo su nivel de competencia y trasladando ese nivel a la selección nacional. Como también pasaba en el caso del seleccionado femenino peruano en esos años, Argentina no tenía una competencia interna fuerte ni organizada, pero sí un grupo de elite a partir del cual sostenía una presencia en el primer nivel internacional.

La década del 80 fue además una década en que empezaron a flexibilizarse las reglas, para permitir una mayor continuidad del juego, una mayor dinámica y un juego más vistoso. En un mundo en el que la televisión cada vez era más determinante, el voley empezaba a entender que no podía estar afuera. La TV llegó al voley con los Mundiales de 1974, que se disputaron en México. Desde entonces, cada vez fue más importante la adaptación a los tiempos televisivos y eso favoreció a los equipos que tenían un juego más dinámico y castigaba a los que jugaban a un ritmo más lento y esquemático.

Pero además hay un dato central que diferencia al voley de esos años con el voley actual: no se contaba un punto cada vez que la pelota tocaba el piso. O al menos no necesariamente. Para que un equipo pudiera sumar un punto a su favor, no sólo tenía que anotar; además tenía que hacerlo después de haber sacado. Si el que sacaba era el rival, no conseguía un punto, sino la posesión del saque. Recién con el saque a su favor, podía puntuar. Eso hacía que los partidos fueran mucho más largos, como puede verse en este fragmento de la final del mundo de 1990 entre Italia y Cuba.

El Mundial de 1990 marcó la aparición de la selección de Italia, que de la mano de un argentino (su DT Julio Velasco) dominó claramente la década del 90 entre los varones. Los italianos tenían la mejor liga profesional del mundo (surgida como tal a mediados de los años 70) y en esos años empezaron a cosechar los frutos de ello.

Con Velasco como entrenador (había sido asistente del coreano Shon en el seleccionado argentino que disputó el Mundial de 1982), Italia ganó tres Mundiales consecutivos: 1990, 1994 y 1998. Además, en 1990 nació la Liga Mundial y los italianos fueron los primeros en dominarla, y con claridad: fueron campeones en 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999 y 2000. Ocho títulos en las primeras 11 ediciones, contra un campeonato conseguida por Brasil, Holanda y Cuba. Su asignatura pendiente fueron los Juegos Olímpicos (Brasil ganó en 1992, Holanda en 1996 y Yugoslavia en 2000), pero generó una revolución que cambió el voley para siempre, con la introducción de las estadísticas aplicadas al juego.

Era muy habitual que los mejores atacantes del equipo rival recibieran un triple bloqueo, lo que descuidaba a otros jugadores, que en ocasiones pegaban sin bloqueo alguno. Esto no era un suicidio planificado, sino un plan estratégico: a los atacantes rivales que no generaban un peligro serio se los dejaba jugar, mientras que la atención estaba puesta en aquellos que sí representaban una real amenaza. Fue una revolución desde la conducción técnica y que generó una escuela de entrenadores italianos.

El gran cambio en el voley llegó con el final del siglo XX. En 1998 se introdujo la figura del líbero y en 2000 se introdujo el sistema rally point sistem, que hace que todos los puntos cuenten. Se puede ganar punto y saque en la misma jugada, cuando antes los equipos se robaban el saque en forma alternativa sin que el marcador avanzara.

Esas reglas, junto con la flexibilización de otras (se permitió el toque con cualquier parte del cuerpo y que el saque toque la red siempre que pase al lado adversario), cambiaron el voley en la primera década del siglo XIX. Allí, el máximo referente mundial pasó a ser Brasil, tres veces campeón del mundo entre los varones (2002, 2006 y 2020) y dos veces campeón olímpico entre las mujeres (2008 y 2012), entre muchos otros logros.

El cierre de esta clase lo haremos de nuevo con la selección masculina de Polonia, bicampeón del mundo en 2014 y 2018. En la década anterior, y como parte del proceso de su retorno al primer nivel tras aquellos éxitos de los años setenta, contrató al platense Raúl Lozano como entrenador. Y algunos detalles muy interesantes para entender cómo es el trabajo de un argentino en una cultura tan diferente a la nuestra se puede leer en ESTE LINK, en una entrevista que le realizó Sergio Pomares para el sitio Voley 631.

LECTURA PARA LA PRÓXIMA CLASE:

“Historia del voleibol e inicios en Argentina”, de María Belén Bartoli y Andrés López. LEER EN ESTE LINK