Teórico nº 7 – Voley en América

Esta será nuestra primera clase teórica de este deporte y la vamos a utilizar para hacer un recorrido por la historia del voleibol en el continente americano. Y como siempre lo hacemos, vamos a empezar mirando un video, que es éste que compartimos a continuación.

El protagonista de este video es un nombre que quizás no le diga demasiado a quienes no son grandes amantes del vóley: Karch Kiraly. Nacido en 1960 en Estados Unidos, no impresionaba por su estatura (1,88 metros), pero se transformó en uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Sin ir más lejos, en 2001 fue elegido por la FIVB como el mejor jugador del Siglo XX.

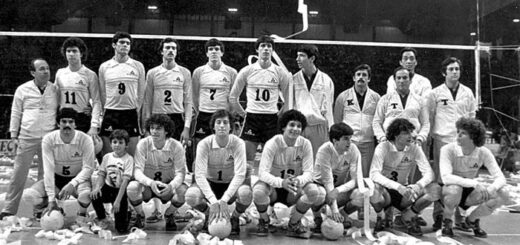

Kilary fue la gran estrella de la selección masculina de EEUU que fue campeona olímpica en 1984 y 1988, campeona mundial en 1986 y medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1987, acabando con el dominio de los equipos de Europa del Este, que habían ganado los primeros 10 mundiales de la historia y cuatro de los cinco primeros oro olímpicos de la historia (Japón fue la excepción en Munich 1972). Y no es casualidad el video que elegimos, donde se lo muestra jugando beach volley, que en verdad es otro deporte. Allí también fue medallista olímpico, en Atlanta 1996.

Es el único jugador en la historia que consiguió ganar el oro olímpico en las dos versiones del voley, indoor y playa (que justamente se sumó a los Juegos en 1996). Y si bien su nombre está en el tope de los mejores de la historia, no se trata en absoluto de una excepción. En su país, y en todo el continente, una gran cantidad de hombres y mujeres han alternado el voley de gimnasio con el de la playa. Ocurrió (y ocurre) en América Central, en el Caribe, en Brasil, en Perú, en Argentina… Y eso lleva a que se juegue de una forma determinada.

“Yo nunca fui el que mejor saca ni el que mejor bloquea”, expresó alguna vez Kilary analizando su propio juego. “Pero sí trato de ser el que más colabora para el equipo en las diferentes facetas”. Esa faceta de su juego es inseparable de su formación como jugador en las playas de California, donde nació en beach volley alrededor de 1920. Esa variante del voley no se juega seis contra seis sino dos contra dos, y cada voleibolista debe trabajar en cada detalle: hay que recibir, armar, atacar, defender y bloquear. No existe, como en el juego indoor, la chance de esconderse en un rincón de la cancha ni salir para que entre un líbero.

En los años ochenta, dirigido por Doug Beal, el seleccionado de EEUU revolucionó el mundo del voleibol al introducir variantes en la lógica de recepción (lo hacía casi exclusivamente con sus puntas), en el bloqueo y en el ataque con la aparición de la “pipe”, jugada de la que hablaba Julio Velasco en uno de los videos de la clase pasada. Y para cerrar el capítulo de Estados Unidos vamos a escuchar nuevamente a Julio Velasco, dando detalles de su encuentro con Kilary, pero ya en su rol de entrenador.

Tal como lo cuenta Velasco, Karch Kiraly fue el DT de la selección femenina de Estados Unidos que logró ser campeona del mundo en 2014, algo inédito hasta entonces para las mujeres de su país, y tres décadas después de que los varones hayan destronado a la Unión Soviética en la rama masculina. Pero incluso antes de eso, hubo un equipo americano campeón mundial: la selección femenina de Cuba. Sus jugadoras recibieron el mote de “las morenas del Caribe” en 1978, cuando se consagraron al ganarle la final del mundo a Japón (y antes, las semifinales a la URSS). Lo lograron a partir de un gran trabajo de conjunto, más la potencia y los grandes saltos de las afroamericanas, lideradas por su estrella Mercedes Pérez.

La aparición de las jugadoras cubanas cambió el voleibol internacional, que a partir de los años 80 se transformó en un deporte mucho más atlético y espectacular. Esos fueron los años de la aparición de Perú entre las mujeres, que amalgamó la escuela asiática (llevada por los entrenadores Akira Kato y Mam Bok Park) con las virtudes físicas de sus voleibolistas.

Pero la de los noventa fue una década increíble para el voley femenino cubano: ganó los Juegos Olímpicos de 1992, el Mundial de 1994, los Juegos Olímpicos de 1996, el Mundial de 1998 y los Juegos Olímpicos del 2000. Los cinco principales torneos del mundo en fila a lo largo de esos años. El repaso de sus éxitos olímpicos se puede ver en un pequeño documental que está disponible en ESTE LINK, mientras que para verlas en acción elegimos un fragmento de la semifinal de Sydney 2000, ante Brasil.

Ya en el siglo XXI, otro seleccionado americano fue el más exitoso del mundo, pero de nuevo en la rama de los varones: el de Brasil. Junto con Estados Unidos y Argentina, los brasileños comenzaron a ser protagonistas en la escena mundial con seleccionados jóvenes y atléticos, armas que le permitieron hacer pie en un deporte que estaba en plena transición entre un juego esquemático dominado por los soviéticos a otro mucho más dinámico, donde las reglas empezaban a favorecer el espectáculo y el juego vistoso.

Por ejemplo, hasta los años 70 estaba permitido bloquear el saque, por lo que todos los equipos ponían la pelota en juego con pelotas flotadas, que no traían peligro para las defensas, y se sacaba con los pies en el piso. En los 80, apareció el saque de potencia y se buscó un juego más agresivo desde el primer golpe. Allí los brasileños empezaron a conseguir grandes éxitos (medalla de plata en el Mundial de 1982 y en los Juegos Olímpicos de 1984), los repitieron en la década siguiente (campeones olímpicos en Barcelona 1992) y los consolidaron en este siglo.

En la rama masculina, los últimos cinco Mundiales y cuatro de los últimos cinco Juegos Olímpicos vieron a Brasil en la final. Los verdeamarelhos fueron campeones del mundo en 2002, 2006 y 2010, y subcampeones en 2014 y 2018, mientras que consiguieron la medalla de oro en Atenas 2004 y Río de Janeiro 2016, pero también la medalla de plata en Beijing 2008 y Londres 2012 (solo quedaron fuera del podio en Tokio 2002, al perder la medalla de bronce ante Argentina). Y entre las muchas estrellas que le entregó al mundo este deporte, hubo una que brilló con más fuerza y fue Gilberto Godoy Filho, más conocido como Giba. Para muchos, el mejor jugador de la historia.

El dominio de los varones brasileños incluso opacó en parte la extraordinaria actuación de las mujeres, que fueron tres veces subcampeonas del mundo (1994, 2006 y 2010) y dos veces fueron campeonas olímpicas (2008 y 2012). Y desde que el beach volley se hizo olímpico en 1996, le dio 13 medallas a su país, que acumula tres oros, siete platas y tres bronces.

Actual nº 1 en el ranking mundial masculino y nº 2 en el femenino, Brasil es la principal potencia histórica en América del Sur. Y con gran diferencia. Entre los varones, su principal competidor es Argentina, que le ganó tres veces en duelos olímpicos (entre ellos, el duelo por la medalla de bronce en Seúl 1988). Pero nunca le pudo ganar un campeonato sudamericano: se jugaron 34 en la historia y 33 los ganó Brasil. El restante se lo llevó Argentina (en 1964), pero los brasileños no participaron.

Entre las mujeres, sin embargo, la cuestión es más pareja. De los 34 títulos, Brasil tiene 22. Y los otros 12 son de un seleccionado que ya nombramos en esta clase: el de Perú, que se tranformó en una potencia del voley en los años 80. Tanto, que su selección de esos años seguramente sea la mejor de toda la historia de su país en cualquier deporte. Y lo que vamos a ver ahora es el inicio de un programa periodístico dedicado a ese equipo.

Esto que acabamos de ver es el inicio de un programa periodístico llamado “Sucedió en el Perú”, enfocado en la medalla de plata que Perú logró en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Y lo que plantea su conductor Paul Vega es el plus que puede y debe otorgar un periodista, que no es otra cosa que hacerse preguntas y luego intentar encontrar las respuestas.

Esto es algo así como el ABC del periodismo. Lo que estamos buscando no es otra cosa que eso. Y las preguntas muchas veces son las más simples, no es necesario buscar ninguna genialidad. En este caso, las que se hace Paul Vega no son nada complejas. Repasemos, sino:

1.- ¿Quién inventó el voley?

2.- ¿Cómo llega el voley al Perú?

3.- ¿Cómo se difunde, cómo se vuelve tan popular?

4.- ¿La tradición de voleibolistas fue a partir de Seúl 1988 o ya venía de antes?

5.- ¿Cómo fue que estas chicas consiguieron algo tan importante (la medalla de plata olímpica)?

6.- ¿Qué pasó después de Seúl 88, por qué nunca se alcanzó nada similar?

En base a estas preguntas simples, es que estructura un programa de una hora de duración, con material de archivo, con entrevistados, con trabajo de campo, recuperando datos, recorriendo los lugares que marcaron la historia del voley de su país. No vamos a ver el programa entero pero sí un fragmento, que dura un poco más de 10 minutos.

“Los pobres le ganaban a los ricos”, es la frase de cierre de este segmento y según el periodista Phillip Butters trae consigo una cuestión sociológica. Antes, el historiador Efraín Trelles analizaba que “el voley fue la flor del pantano en los 80”. Un país pobre, gobernado por una dictadura sangrienta (como las que hubo en casi toda América Latina en esos años y en los anteriores) y que encontró en el deporte una vía para canalizar la alegría popular que no se encontraba en otros ámbitos.

En la semana alguien preguntó respecto de la cuestión histórica. “Tengo por un lado la historia del país y por otro la historia del deporte, ¿cómo lo junto?”. Bueno, esto que acaban de hacer los periodistas peruanos entrevistados es una forma de hacerlo. Claro que no es tan sencillo hacerlo uno mismo. Se puede lograr, pero a veces no está a nuestro alcance el poder armar el rompecabezas, encontrar toda la información, darle un sentido. Por eso, allí es donde empieza a ser importante la presencia de las fuentes de información.

Los entrevistados, las palabras autorizadas para hablar de ciertos temas, son una ayuda vital para el trabajo periodístico. Hay preguntas para las que no es tan sencillo ensayar las respuestas. Las podemos imaginar, podemos trazar hipótesis posibles, pero siempre es mejor dar con algún especialista que nos brinde un mejor sustento. Lo que viene a continuación es justamente una muestra de eso.

“¿Qué pasó después de Seúl 88, por qué nunca se alcanzó nada similar?”, se preguntaba Paul Vega en el inicio del programa. Bueno, Trelles nos muestra la respuesta en apenas 45 segundos, con una contundencia demoledora. No es la verdad absoluta (ningún testimonio por sí solo lo es) pero lo cierto es que es sólido, es claro, es concreto, es contundente. Es un perfecto resumen para incluir en un producto periodístico.

Explicar las características del deporte de un país exige que nos hagamos preguntas y que busquemos las respuestas. Encontrando las respuestas, vamos a conseguir lo primero, que es entender nuestro tema. El siguiente paso, el paso que cumplen los periodistas, es el de comunicar eso que entendimos. ¿Cómo se hace? Explicándolo. La explicación es lo específico de nuestro trabajo. Y es lo que tenemos que intentar conseguir.