Teórico nº 10 – Básquetbol en Argentina

En esta clase empezamos a trabajar con un nuevo deporte, el tercero de los que compartiremos en este cuatrimestre. Y lo haremos con su historia en nuestro país.

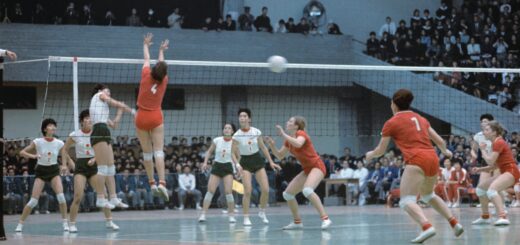

Después de la unidad de voley, ahora nos toca empezar a trabajar con el básquetbol. Y lo vamos a hacer a partir del texto “Origen, crecimiento y evolución del básquetbol en Argentina”, que escribió Andrés López y que se puede leer en ESTE LINK. El inicio de la clase, como siempre, va a ser a partir de un video.

Este video es un institucional de la Confederación Argentina de Básquetbol dedicado a la selección masculina de mayores y sirve para introducir el tema de la clase, el de la historia del básquetbol en nuestro país. Y una de las frases más interesantes que ayudan a pensar el tema es la que dice que “Estamos en cada pueblo”. Que es mucho más que una frase de ocasión.

A diferencia de otros deportes (el fútbol es un caso paradigmático en sentido contrario, pero hay muchos otros ejemplos), el básquet tiene una estructura de competencia absolutamente federal, tanto en su lógica actual como a lo largo de su historia. Y hay dos motivos centrales que ayudan a explicarlo.

Uno de ellos tiene que ver con la enorme cantidad de clubes sociales y deportivos con los que cuenta nuestro país, diseminados en toda la extensión de su territorio y en los que se ha desarrollado la disciplina. Como supo decirlo León Najnudel, el básquet tiene sus propios potreros, que son diferentes a los del fútbol. En el fútbol, el potrero eran los terrenos baldíos, en los que los chicos comenzaban a jugar en el barrio cerca de sus casas. En el básquetbol, los potreros son los clubes, que son los que cuentan con el piso y con el canasto, elementos imprescindibles para la práctica de este deporte.

En Argentina, muchos de estos clubes fueron fundados por inmigrantes europeos, que traían la tradición asociacionista de sus naciones de origen. Y como en la mayoría de los casos se trataba de hombres solos, los clubes se construyeron a su imagen y semejanza. Fueron reductos de varones, que se juntaron en esos espacios, que se constituyeron como espacios de encuentro y sociabilidad. Este eje se va a desarrollar en otras materias (Historia Social del Deporte o Estudios Sociales del Deporte, por ejemplo), pero sirve para pensar los ámbitos en los que el básquet argentino creció y se desarrolló.

Los clubes de las primeras décadas del siglo XX son en muchos casos muy diferentes de los actuales, pero un dato central además es que ocupan toda la geografía nacional. Esos clubes son los que están en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo. Y en ellos se extendió la práctica del básquetbol, desde que la Asociación Cristiana de Jóvenes lo trajo a Buenos Aires en 1912 y desde allí lo llevó a las provincias, junto con sus creencias y su escala de valores. Y además propició la creación de un Campeonato Argentino, que sirvió para unir en una misma competencia a todo el país.

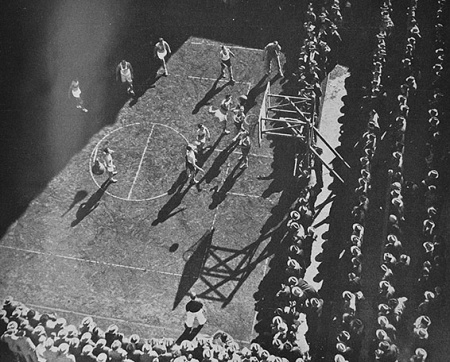

Esta foto es de la cancha de polvo de ladrillo de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), en la que se llevó a cabo en 1928 el primer Campeonato Argentino de Básquetbol, que se sigue jugando y es el más antiguo de los torneos que se disputan en nuestro país en cualquier deporte. ¿De qué se trata? Es un torneo en el que cada una de las provincias presenta un seleccionado para competir con los seleccionados de las otras provincias y que se disputa todos los años, rotando las sedes.

Quienes tuvieron la chance de ser parte de ellos en su primer medio siglo de vida, comparan a los Argentinos con un Mundial. Era una competencia breve, pero muy intensa (una o dos semanas de duración), con canchas llenas y gran repercusión mediática. Era una cita obligada para los mejores jugadores de cada región, ya que era la única semana en la que podían medirse contra los mejores de las otras provincias.

Los Campeonatos Argentinos servían también como plataforma para la selección nacional. Tanto que, durante muchos años, el plantel se armaba entre los jugadores que eran parte de él, con una fórmula sencilla: el DT del campeón argentino pasaba a ser el DT de la selección nacional del año siguiente y con su base de jugadores. Del subcampeón había una cantidad menor, del tercero algunos menos. Y apenas uno o dos jugadores podían elegirse entre las provincias que se hubieran quedado fuera del podio.

Por ejemplo, en el seleccionado que disputó los Juegos Olímpicos de 1948 el DT fue Jorge Canavesi, el entrenador de la selección de Capital Federal que había ganado el Argentino de 1947. Y seis de los jugadores eran porteños, los campeones. Como Santa Fe fue el subcampeón, hubo cuatro santafesinos. Santiago del Estero fue el tercero y aportó tres. Y apenas hubo un jugador de otros equipos, que fue Oscar Pérez Cattáneo, un platense que había representado a provincia de Buenos Aires.

Armando el equipo de esa forma, Argentina terminó 15º en Londres 48, pero en su segundo partido estuvo a punto de hacer historia: perdió apenas por un doble (59-57) ante EE.UU., que luego sería campeón invicto y que nunca había perdido un partido internacional. Era una muestra de que nuestros jugadores tenían la capacidad para medirse con los mejores del mundo, y que con otro tipo de preparación podían dar un salto de calidad. Y eso se comprobó apenas dos años después.

La competencia del básquet fue un éxito de público en Londres y la FIBA decidió impulsar la disputa de un Campeonato Mundial. La primera edición se disputó en 1950, se jugó en Argentina y nuestro país fue el primer campeón. El secreto fue que por primera vez se cambió la forma de armar el seleccionado. Canavesi pidió que le dejaran elegir a los jugadores sin depender de los resultados del Argentino. Hizo una preselección con 40 jugadores de todo el país, y los 12 elegidos concentraron durante dos meses para el evento, gracias al apoyo del gobierno de Juan Domingo Perón. En un deporte que seguía siendo amateur, los jugadores entrenaron como nunca antes, el trabajo los hizo mejores y su actuación en el torneo los hizo quedar en la historia.

El video de arriba muestra un resumen de la final jugaba en el Luna Park y en la que Argentina le ganó 64-50 a Estados Unidos, para consagrarse como el primer campeón del mundo de la historia. Oscar Furlong y Ricardo González, las figuras del equipo, fueron elegidos dentro del quinteto ideal del torneo y ya en el siglo XXI fueron elegidos para ingresar al Salón de la Fama de la FIBA, al igual que el DT Canavesi.

Aquel equipo tenía menos estatura que los principales rivales, pero lo suplió con un gran trabajo de conjunto, una extraordinaria preparación física y una fórmula que alguna vez Oscar Furlong le contó a Luis Scola en una nota conjunta en ESPN: “Nosotros teníamos que sacar una diferencia, aunque fuera pequeña. Y como no había reloj de 24 segundos, reteníamos la pelota. Un minuto, dos minutos, el tiempo necesario para que los grandotes rivales se cansaran y se alejaran del aro para buscar la pelota. Cuando eso pasaba, ahí atacábamos el aro”. Argentina no tenía el tamaño ni la fortaleza física de los mejores seleccionados europeos o americanos, pero sí tenía jugadores con gran lectura de juego, inteligentes, con buen dominio del balón, grandes pasadores. Esas características, potenciadas por el trabajo, consolidaron un estilo del básquetbol argentino.

Los campeones del mundo eran muy jóvenes y la mayoría siguió jugando un buen tiempo más. Con la misma base de jugadores, nuestro país fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos 1951 y 1955, ganó el Mundial Universitario de 1953 y llegó a las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1952. Y cuando iba por la medalla olímpica en Melbourne 1956, y aunque parezca increíble, sus jugadores fueron suspendidos de por vida.

La historia suena absurda, pero es real. El presidente Perón fue derrocado en septiembre de 1955 y la dictadura que ocupó su lugar (que se hizo llamar Revolución Libertadora) no se contentó con haber bombardeado la Plaza de May, dejando un saldo de más de 150 muertos y más de 700 heridos. Además, intentó borrar al peronismo. Prohibió al Partido Justicialista, prohibió nombrar a Perón y a Evita, prohibió la marcha peronista y cualquier otro símbolo.

Los campeones del mundo, incluso sin quererlo, eran símbolos de la exitosa política deportiva del peronismo. Y a todos se los acusó de “profesionalismo” por haber recibido del gobierno de Perón (como premio por el título del mundo) una orden para importar un auto. La historia la cuenta la película Tiempo Muerto, cuya trailer lo vamos a ver con el video que aparece a continuación.

“Fue un genocidio del deporte”, dice Ricardo González, el capitán de los campeones, que acaba de cumplir 95 años y que dejó de jugar por obligación cuando apenas había llegado a los 30. Y no le pasó a él solo: en total fueron 35 basquetbolistas, casi todos los mejores del país.

Después de haberse transformado en potencia, Argentina suspendía a sus mejores jugadores y además retrocedía: dejando atrás la medida que se había tomado en tiempos del peronismo, el armado de la Selección volvía a depender de lo que pasara en el Campeonato Argentino. La receta que había demostrado tener éxito se dejaba de lado.

La historia del equipo nacional a través de los años la reconstruye el libro El oro y el aro: historia de la selección argentina de básquet (1950-2010), libro que escribieron Alejadro Pérez y Germán Beder, y que puede leerse en ESTE LINK. Sintéticamente, se puede decir que de repente Argentina dejó de ser protagonista y hasta empezó a estar ausente en los grandes torneos. Aparecían talentos, sí, pero las condiciones les impedían crecer.

Mientras tanto, los otros países crecían: Yugoslavia, que había sido último en el Mundial de 1950, fue campeón del mundo en 1970. En esos veinte años, Argentina pasó de ser campeón mundial a ser menos que último: ni siquiera había conseguido clasificarse. ¿Qué habían hecho los yugoslavos para crecer mientras Argentina caía? León Najnudel, entrenador que marcó una época en Ferro y llegó a dirigir la selección nacional, se lo preguntó a Ranko Zeravika, el DT campeón del mundo. Y la respuesta fue simple: “Cambiamos la estructura de nuestra competencia dándoles a nuestros jugadores la chance de poder desarrollarse a través de una Liga Nacional”.

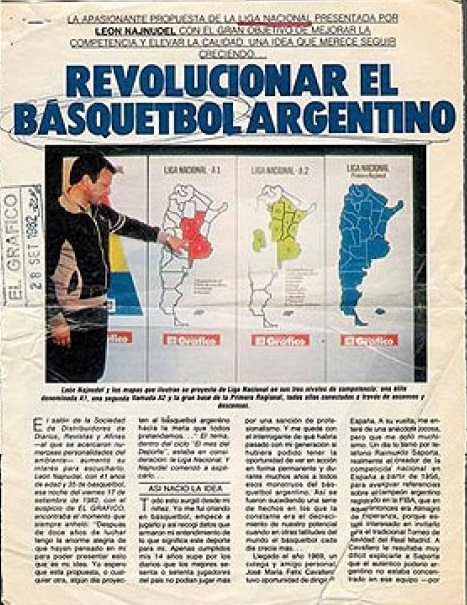

En Yugoslavia, los mejores jugadores estaban reunidos en 16 equipos. En nuestro país, que no tenía un torneo nacional de clubes, había torneos locales. El de Buenos Aires, el de La Plata, el de Mar del Plata, el de Bahía Blanca, el de Junín, el de Olavarría, el de Santa Fe, el de Rosario, el de Córdoba, el de Tucumán, en de Mendoza…. La lista era interminable y Najnudel estimaba que había unos 1.500 equipos de Primera división. Los mejores solo se medían entre sí en los Campeonatos Argentinos, pero ese torneo apenas duraba una o dos semanas y no servía para desarrollar a los jugadores. Por eso, durante mucho tiempo luchó para crear una Liga Nacional. Y con el apoyo de la revista El Gráfico presentó en sociedad su propuesta en 1982.

“Revolucionar el básquetbol argentino”, fue el título de la nota de la revista El Gráfico en la que se desarrolla la idea. Najnudel proponía integrar todo el país en una competencia con ascensos y descensos, donde el máximo nivel tuviera solamente 16 equipos. Así, decía, los mejores podrían jugar contra los mejores durante meses y eso los iba a hacer crecer.

La propuesta incluía que los planteles tuvieran paridad. Cada equipo podría contar solo con seis jugadores mayores nacionales y dos extranjeros, lo que equilibraría la competencia. Los otros cuatro, para completar los 12, debían ser juveniles. Así, se buscaba estimular el trabajo con los jóvenes: para tener más jugadores disponibles había que buscar menores que pudieran jugar.

Un tema que no era menor era el calendario: la Liga Nacional tenía que durar ocho meses, con un mes de descanso y otro para la preparación de los equipos. Los otros dos meses, para Najnudel, debían ser para la selección nacional. Y ése era su objetivo final: que la selección “sea el real exponente, poderoso, que todos buscamos”.

El crecimiento de la competencia interna tenía que hacer crecer a la selección nacional. Y para que eso ocurriera tenían que crecer los jugadores individualmente. La Liga Nacional generó un escenario para eso, creando polos de desarrollo del deporte en diferentes lugares del país y marcando un contraste muy grande con lo que ocurría antes. Un ejemplo podemos darlo a partir del caso de Jorge González, a quien apodaron el Gigante y es el protagonista del video que se puede ver a continuación.

Jorge González llegó a medir 2,31 metros y fue el basquetbolista argentino más alto de la historia. Las imágenes lo muestran jugando para la selección nacional en el Preolímpico de 1988, donde lo hizo muy bien: fue uno de los goleadores del equipo nacional promediando más de 15 puntos por encuentro. A todos los rivales les sacaba más de 20 centímetros (y muchos kilos) de ventaja. Uno contra uno, nadie podía defenderlo. Y apenas tenía 22 años.

Argentina no clasificó a los Juegos Olímpicos, pero el Gigante llamó la atención de muchos y fue el primer jugador argentino en ser elegido en el draft de la NBA, la liga profesional de Estados Unidos. Atlanta Hawks apostó por él y viajó a Estados Unidos para una prueba con el equipo. Pero le pidieron que bajara de peso y no consiguió hacerlo. González (nacido en El Colorado, Formosa) había empezado a jugar de grande, cuando dejó su pueblo a los 16 años para ir a Hindú Club de Resistencia, en 1982. Pese a ser bastante ágil para su tamaño, no había tenido una formación deportiva. No tenía cultura física ni alimentaria. Así, nunca jugó en la NBA, aunque se quedó en EEUU: se sumó a la troupe de lucha libre de Hulk Hogan y abandonó el básquetbol.

A menos de 200 kilómetros de El Colorado y con siete años de diferencia nació Rubén Wolkowyski, oriundo de Juan José Castelli, ciudad de la provincia de Chaco que no llega a los 40 mil habitantes. Desde allí lo reclutó Unión Progresista de Villa Angela, un club que en 1988 jugó en la Liga Nacional y luego estuvo muchos años en las categorías de ascenso.

No tanto como González pero también muy alto (2,08 metros), Wolkowyski sí recibió una formación como un deportista. “A mí me fueron a buscar a Castelli, me becaron, me dieron estudio y entrenamiento”, contó años después sobre sus inicios en Villa Angela. Allí trabajó su físico, fue convocado a la selección nacional de juveniles y a los 20 años debutó en la selección mayor.

En 1993 salió de su provincia a jugar la Liga Nacional, primero en Quilmes de Mar del Plata, después en Boca, luego en Estudiantes de Olavarría. Allí se desarrolló jugando contra los mejores de su camada y de las mayores, y contra pivotes extranjeros que lo obligaron a progresar para destacarse. Lo hizo y tuvo una carrera impensada: jugó cuatro Mundiales con la selección mayor (1994, 1998, 2002 y 2006), tres Juegos Olímpicos (1996, 2004 y 2008) y en el año 2000 fue el primer argentino en formar un contrato en la NBA, para jugar en Seattle Supersonics. Y fue uno de los integrantes de la llamada Generación Dorada, tanto que es el primero en tomar la palabra en el video que vamos a ver a continuación.

El trailer de la serie Jugando con el Alma (que se puede ver en Netflix) de alguna manera explica a la Generación Dorada en etapas. Todos ellos se formaron en clubes, en esos clubes que están en cada pueblo. Todos ellos, con edad de juveniles, se sumaron a equipos de Liga Nacional donde crecieron como jugadores. A la mayoría la Liga le sirvió como plataforma para jugar en Europa o en la NBA, pero además para jugar en la selección. En la selección compartieron momentos buenos y malos, que los ayudaron a consolidarse como un equipo. Y ese equipo está considerado por muchos como el mejor de la historia argentina en cualquier deporte.

Wolkowyski ya había compartido selecciones con Juan Ignacio Sánchez, Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Luis Scola y Fabricio Oberto, pero la primera vez que coincidieron todos juntos fueron campeones de América en 2001, dirigido por Rubén Magnano. Repitieron en el Mundial 2002 y fueron subcampeones del mundo, perdiendo en la final ante Yugoslavia en suplementario y con su mejor jugador (Ginóbili) lesionado. Dos años después fueron campeones olímpicos en Atenas 2004, cuando se sumaron Carlos Delfino y Walter Herrmann. Los ocho, en diferentes momentos, jugaron en la NBA.

La que es indiscutiblemente la mejor competencia del mundo puso sus ojos en nuestro país y eso no fue casualidad. En el Mundial 2002, Argentina le ganó a Estados Unidos, en la que fue la primera derrota desde que jugaban con jugadores de la NBA. Y dos años después volvió a hacerlo en las semifinales de los Juegos Olímpicos, para ser el primer seleccionado (hasta ahora el único) en ganarle dos veces. Y el único en quitarle la medalla de oro olímpica: desde que en 1992 juegan los NBA el campeón olímpico fue siempre EEUU, excepto en Atenas 2004.

El ciclo se prolongó durante más de una década, con la medalla de bronce olímpica de Beijing 2008 y el cuarto puesto de Londres 2012, cuando la última pelota lo dejó afuera del podio. El proceso parecía cerrarse en Río de Janeiro 2016, cuando Ginóbili y Nocioni se retiraron del seleccionado (justamente tras una derrota ante Estados Unidos, en cuartos de final). Pero la generación siguiente también hizo lo suyo.

En China 2019, con Luis Scola como único sobreviviente de aquella etapa gloriosa, Argentina volvió a ser subcampeón del mundo. Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Luca Vildoza, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Gabriel Deck y Marcos Delía, dirigidos por Sergio Hernández volvieron a poner a nuestro básquet en el primera plana mundial, venciendo a Serbia y a Francia para llegar a la final ante España. Y volvió a poner un pie en la NBA, con la llegada de Campazzo, Deck y Vildoza a la mejor liga del mundo luego de ese torneo.

Tres finales del mundo, dos medallas olímpicas y otras dos semifinales ponen a Argentina en el lote de las potencias. Pero eso ocurre solamente en la rama masculina. Entre las mujeres, la historia es bien diferente. Y para empezar a buscar los motivos vamos a ver el siguiente video.

Con este spot se difundió en 2017 el lanzamiento de la Liga Femenina, la primera competencia para mujeres que organizó la Asociación de Clubes, la entidad que organiza la Liga Nacional. Y enseguida generó un amplio rechazo de las jugadoras y de todo el ambiente del básquetbol femenino.

La elección fue la de promocionar el nuevo certamen con una modelo que, está a la vista, no sabía jugar al básquet. No sabía tomar la pelota, no sabía picarla, no sabía lanzar. Y estaba maquillada y con el pelo suelto, algo que cualquier jugadora (o jugador que use el pelo largo) sabe que no sirve para practicar el deporte. Pero además el video venía acompañado por el eslogan “Te van a dar ganas de seguirla”.

Si al principio decíamos que los clubes se constituyeron como reductos de varones, de hombres solos (y por ende, solo de hombres), este video parece estar destinado a ese público. Como si la única razón de ser de las mujeres en el deporte fuera la de aportar belleza para la mirada masculina y la forma en que juegan no importara.

No es la intención atacar al video ni a la modelo que lo protagoniza, sino reflexionar sobre cuál es el espacio que tienen las mujeres en los clubes, donde empieza a practicarse este deporte. En general (salvo unas pocas excepciones) el básquet femenino ocupa los horarios que deja el masculino. En general tiene menos disponibilidad horaria para usar las canchas. Y también sus competencias cuentan con menor desarrollo y duración.

Si la Liga Nacional de los varones cuenta con una competencia larga de ocho meses de duración o más (en los últimos años el número de participantes subió de 16 a 20), la de las mujeres recién en la última edición dejó de ser una liga corta (antes no llegaba a los dos meses de corrido de competencia) y suele tener problemas para completar un buen número de participantes: en 2019, por ejemplo, se disputó con solamente cinco clubes.

Al no tener una competencia fuerte, la selección sufre las consecuencias y, a diferencia de lo que ocurre con los varones, siempre le costó acortar la brecha con los mejores equipos del mundo. Nunca en la historia pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos y las alegrías siempre llegaron en cuentagotas. En 2018 las Gigantes hicieron historia al consagrarse campeonas sudamericanas por segunda ocasión, 70 años después del primer título, en 1948.

Melisa Gretter, Macarena Durso, Débora González, Macarena Rosset, Natacha Pérez, Andrea Boquete, Ornella Santana, Victoria Llorente, Agustina Leiva, Celia Fiorotto, Agostina Burani y Mara Marchizotti son los nombres que llevaron a nuestro país a lo más alto del podio, en un proceso que no pudo llevar al equipo nacional a los Juegos Olímpicos y que tiene como nuevo objetivo conseguir un lugar en el Mundial de 2026 sumando a una joven estrella como Florencia Chagas, elegida en el draft de la WNBA. Pero todavía tiene un largo camino por recorrer para llegar hasta allí.

LECTURA PARA LA PRÓXIMA CLASE:

“La gloria del básquetbol”, de Eduardo De la Vega. LEER EN ESTE LINK