María Florencia Actis/

Ante cada nuevo 8 de marzo, la tarea de de actualizar nuestro diagnóstico político sobre los logros alcanzados y las deudas pendientes en materia de equidad de derechos a fin de orientar nuestras líneas de acción de manera acorde al transcurso de la realidad social, supone un inminente compromiso militante.

La coyuntura se presenta favorable para el avance de nuevas conquistas del movimiento de mujeres, dada la existencia de un conjunto de normativas que ensanchan el espectro de acción del colectivo de mujeres en distintos ámbitos estratégicos que se presentan como patrimonio obstinado de la cultura sexista residual: la educación, la salud pública, los medios de comunicación, la justicia, las familias y el propio cuerpo, como principal territorio colonizado. Normativas que no garantizan cambios en la dimensión material de las relaciones sociales, pero operan como marcos formales donde apoyarse a la hora de luchar por nuestros derechos, permitiendo tipificar y encuadrar como actos ilegales, situaciones de violencia que están o estaban naturalizadas. Adoptan una doble funcionalidad, por un lado, su impronta sancionatoria y de restitución de derechos negados, por el otro, la de desarticular simbólicamente imaginarios y prácticas vigentes, fundacionales de las sociedades modernas.

Más allá de los cambios cualitativos, las instituciones del estado continúan ejerciendo, diagramando, distribuyendo el poder desde una mirada androcéntrica y heteropatriarcal. Vale mencionar el caso emblemático de Yanina González, la mujer de 23 años, con retraso madurativo, que fue víctima de una cadena de violencias tras la muerte de su bebé, Lulú, en manos de quien era en ese momento su novio. La fiscal a cargo interpretó que se trató de un abandono de persona por parte de la joven, en vez de considerarlo un “femicidio vinculado”, ya que el varón asesinó a la bebé como medio de castigo psíquico y emocional hacia Yanina. Es la justicia perpetrando la violencia de género en igual medida que el femicida, imponiendo el mandato de la maternidad compulsiva a través del método más severo y criminógeno representado en el cumplimiento de una condena dentro del sistema penal y penitenciario.

Refleja precisamente lo que Catharine A. MacKinnon describe como el poder macho del Estado liberal, puntualmente en el terreno de la interpretación social de la mujer y en el tratamiento legal, interrogándose ¿qué es la ley para las mujeres?, ¿hay algo que la ley pueda hacer por su situación?; ¿importa de qué modo se utilice la ley?. Si concebimos que las mujeres como sujetxs políticos son inadecuados al liberalismo, y que las estructuras judiciales aplican la ley en defensa de una moral que es, por definición, heteronormativa, nunca podríamos encontrarnos con una justicia arbitrando neutralmente intereses enfrentados.

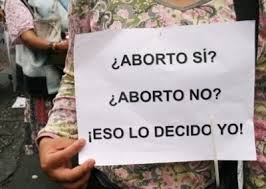

La justicia no es el único ente que regula desde una matriz masculina, sino que la medicina, también imparte un saber con efectos condenatorio, determinante sobre el sentido de la vida y la muerte, sobre la salud en sentido amplio. Como ya lo dijo Michel Foucault y sus seguidorxs, podría considerar que este biopoder/saber en lugar de controlar, privar, constreñir; aumenta, multiplica, difunde fuerzas productivas que hacen existir los cuerpos y los sexos de un modo y con un valor social determinado. A pesar de esta propagación “positiva”, de la dimensión corporal que han adoptado las prerrogativas médicas hegemónicas, de su eficaz grado de apropiación por parte de la población, las mujeres eligen abortar y destronar su investidura de verdad.

En este sentido, hace falta desestabilizar cadenas semánticas instituidas, desasociando aborto con crimen, pero también asociado aborto con derecho sobre el propio cuerpo, cargándolo de sentido positivo/productivo. Esto es visualizar que, si yuxtapuesto al significante aborto advienen imágenes traumáticas (sanguinarias, penosas, riesgosas), incluso para quienes están a favor de su legalización, es por su estado de clandestinidad.

Otro 8 de marzo, y más allá de una nueva conmemoración de la huelga de las trabajadoras textiles de Chicago y Nueva York hacia principios del siglo XX, es crucial pensar un más acá. Aprovechar la fecha como excusa para evaluar las condiciones y las tensiones que atraviesan a la mujer latinoamericana, y argentina, en función de los escenarios políticos, económicos, tecnológicos, socio-culturales, y científicos contemporáneos, en toda la región y el mundo, transformando las conquistas “acumuladas” en nuevas plataformas de agenciamientos colectivos.

*Laboratorio de Comunicación y Género, FPyCS.