Clase 2: Los Juegos de la Guerra Fría

La Segunda Guerra Mundial suspendió la realización de los Juegos Olímpicos, pero apenas 3 años después del traumático final del conflicto, en 1948, todos viajaron a Londres a darse un fraternal abrazo de paz. Ese, al menos, era el sueño del Barón Pierre de Coubertin: que el evento gestara una “tregua simbólica” en el planeta, un momento donde el disparo de los cañones y los rifles se detuviera en los países del mundo para atender al encuentro. Sin embargo, al calor de la Guerra Fría, y gracias a la mediatización creciente del espectáculo deportivo, la importancia simbólica de los Juegos Olímpicos aumentaría, volviéndose, durante las 4 décadas de Guerra Fría, un escenario más de la batalla para las potencias en competencia.

Pero en Londres 1948, parecía que el sueño de Coubertin podría materializarse: “Estar en Londres fue una liberación del espíritu. Después de tantos días de oscuridad y guerra, de bombardeos y matanzas y hambruna, el renacer de las Olimpíadas fue como si el sol volviera a salir de repente. De pronto, no había más fronteras, no había barreras, solo gente encontrándose”, describió Emil Zatopek, cuatro veces campeón olímpico.

“Los Juegos Olímpicos no pueden forzar la paz, pero dan oportunidad a los jóvenes del mundo a darse cuenta de que todos los hombres del planeta son hermanos. Sin nada del nacionalismo ostentoso que travistió el espíritu olímpico en Berlín, podemos sentir un modesto orgullo en reconocer en los Juegos de Londres, los más exitosos de la historia”, lanzaba en su último discurso al frente del COI el sueco Sigfrid Edstrom, que presidió el Comité entre 1942 y 1951.

Aquellos Juegos de Londres son todavía hoy recordados como uno de los puntos más altos del Movimiento Olímpico, recordados como pequeños y encantadores, hasta edénicos: las Olimpíadas, antes de ser mancilladas por los imperativos políticos y económicos y sujetos a la seguridad hiper militarizarizada. Una era dorada de los Juegos, sin la intromisión de los problemas sistemáticos de doping, boicots políticos y costos inflados.

Sin televisión, también, o casi: los Juegos se transmitieron en vivo solo para los ingleses, y la BBC pagó 1.500 dólares por los derechos, en una época donde casi nadie tenía un televisor en su casa en una Inglaterra en reconstrucción tras la Guerra. Así, en Londres estuvo ausente la carga del comercialismo que traería la pantalla, con sus sponsors y publicidades, y también la tendencia de las ondas catódicas de alimentar ciertas narrativas beligerantes y cargadas de paranoia a la población. Serían los últimos Juegos en no ser transmitidos en vivo a una audiencia global.

También faltó en aquellos Juegos un condimento picante que marcaría la temperatura de las posteriores ediciones: no estuvo la Unión Soviética, ausente desde la Revolución Rusa por considerar burgueses y capitalistas las competiciones globales (en los años 30 realizaron algunas expediciones deportivas, pero tras las esperables derrotas el Partido determinó que el costo de salir y perder era más alto que el de permanecer encerrados). Por lo tanto, no hubo todavía Guerra Fría en el escenario deportivo.

Pero los beneficios de una potencial victoria en el escenario deportivo global se volverían una tentación demasiado importante: los soviéticos realizarían una gran inversión en el deporte y desembarcarían en Helsinki 1952, iniciando en el campo de juego batallas de alto valor simbólico que se convirtieron en cuestiones de Estado muy rápidamente: “Las siguientes décadas mostrarían una ausencia de guerra directa entre las potencias militares mundiales; en su lugar, esa rivalidad se disputaría en guerras subsidiarias en países del Tercer Mundo, y en una amarga competición en el escenario olímpico”. (Boycoff, 2016; 79).

Guerras de baja intensidad: ya desde su ingreso, que se dio con un presidente estadounidense al mando del COI (Avery Brundage, a quien nombramos ya en los Juegos de Berlín), la Unión Soviética generó debates en el COI, que ante la segunda posición del equipo soviético en Helsinki, a solo 5 medallas de Estados Unidos (aunque había 18 oros de diferencia) comenzó a discutir sí los “rojos” no violaban la regla del amateurismo. Sus atletas eran inscriptos en trabajos estatales que no realizaban, y se dedicaban al deporte a tiempo completo. Lo que es más, las victorias eran premiadas con importantes premios en dinero. Pero el COI, que no podía meterse en la política de cada país, se terminaría resignando a realizar algunas recomendaciones al Comité Olímpico soviético, esperando que cumplieran.

Y no era el único dolor de cabeza para el COI: su insistencia de permanecer al margen de la política iba a revelarse imposible en esta época donde las naciones se dividían y reagrupaban, estallaban las guerras civiles y los levantamientos, y todos pedían ingresar al Comité Olímpico como una forma de legitimar sus gobiernos. Había, en ese mapa, dos Alemanias, dos Coreas y dos Chinas… “El deporte era un arma en los asuntos internacionales”, escribiría el historiador Christopher Hill.

Los Juegos de Melbourne 1956 todavía sostenían el aire armónico de 1948 y 1952, y hasta fueron apodados los “Juegos amistosos”, en el que todos los países marcharon juntos en la ceremonia de clausura. Pero los problemas ya arreciaban a la organización: el evento fue boicoteado por Egipto, como consecuencia del conflicto por el Canal de Suez que desembocaría en la Guerra del Sinaí. A Egipto se unieron Iraq y Líbano, mientras que Holanda y España faltaron en protesta a la brutal incursión de la Unión Soviética en Hungría, que pedía una flexibilización del puño de hierro comunista que gobernaba, una revolución que fue aplastada. Hungría tendría revancha en el campo de juego, durante un tremendo duelo de waterpolo apodado “Sangre en el agua”, porque no importó tanto la pelota como golpear al rival. Hungría ganó y terminaría consiguiendo la medalla dorada.

El COI buscaba mantener el equilibrio en un mundo inestable, el COI aceptó la participación en 1956 de la República Democrática Alemana, el costado soviético de aquella república partida en dos, pero aunque el Comité Olímpico reconoció a ambos países, los obligó a participar del evento bajo una sola bandera. Promocionado como un triunfo del olimpismo sobre la política, el equipo unificado alemán estuvo sumido por todo tipo de internas y conflictos. Tampoco manejó bien el COI el conflicto de las dos Chinas: en 1952, en nombre de los valores olímpicos, invitó a la China continental y a Taiwan, una isla donde se habían refugiado los nacionalistas expulsados por la Revolución Cultural, y que se reconocía a sí misma como la verdadera China. Cuando Taiwán se enteró de la invitación a China, se bajó de los Juegos: China, enterada, decidió ir, y llegó para el final de las competencias. Al revés fue lo que pasó en 1956: cuando China llegó, encontró instalada a Taiwán, con bandera china. Y dio media vuelta y se marchó.

El debate en torno a las dos Chinas continuaría hasta 1958: cuando tras los Juegos la presión interna, impulsada por los soviéticos, forzó a Brundage a pedirle a Taiwan que cambiara su nombre para seguir siendo parte del COI (la China nacionalista gobernaba solo una isla lejos de la China continental, pero se abogaban el derecho a controlar el olimpismo de toda China), el mundo occidental reaccionó contra el Comité y su presidente, a quienes acusaban de volverse serviles a los intereses comunistas. “Pareciera que el COI se está encargando de política internacional antes de que atletismo internacional”, disparó el presidente Eisenhower, directo al corazón de Brundage.

China finalmente dejaría el movimiento olímpico en 1958, en medio de la disputa, y tras la Revolución Cultural el deporte chino se sumiría en el caos y el aislacionismo. Volvería al COI recién en 1979, y a los Juegos en 1984. Taiwan, en tanto, participó de los Juegos de 1960 bajo su nueva denominación. Ingresaron al estadio, en la ceremonia olímpica, con un cartel pintado a mano donde se leía: “Bajo protesta”. La protesta fue transmitida, en vivo, por todo el mundo: había llegado la era de la televisión.

La era de la televisión

Roma 1960 representa un quiebre en la historia olímpica: la irrupción de la transmisión televisiva global en un momento en que la pantalla chica se empezaba a instalar en los hogares de la clase media de forma masiva potenció profundamente el alcance de los Juegos Olímpicos, impulsándolos a un futuro donde las austeras reuniones se convertirían en megaeventos.

“En los 60, impulsados por la televisión, las dimensiones deportivas de los conflictos globales volverían insostenibles la caballerosidad amateur y el internacionalismo apolítico del movimiento olímpico”, escribe Goldblatt (2016, 200), y agrega: “Hasta Roma, los conflictos simbólicos de la Guerra Fría eran un subtexto, una narrativa subterránea: en la ausencia de cobertura televisiva global, la histeria que generaría la competencia por las medallas tendría que esperar hasta 1960” (Goldblatt, 2016, 228).

En una década, entre 1960 y 1970, los Juegos se alejarían de forma brutal y para siempre de la austeridad de los Juegos de la década del 50: las ediciones de 1948, 1952 y 1956 promediaron un gasto de no más de 5 millones de dólares; Roma alcanzó los 30 millones solo en gastos oficiales (como siempre, se estima un gasto real mucho mayor), y Tokio 1964 daría un salto increíble, con más de 2.800 millones de dólares gastados entre los costos de los Juegos y los costos de infraestructura de la ciudad en la previa. Es que Tokio aprovechó la cita olímpica para reformar sus rutas y desagües, su transporte público y sus hospitales, en el comienzo de la burbuja de productividad que la volvería potencia mundial tras una década de reconstrucción y pobreza tras la Segunda Guerra.

El costo oficial de Tokio relacionado solo a los Juegos se estima cerca de los 300 millones de dólares, una cifra que Munich superaría en la edición de 1972, gastando 500 millones para ser huésped del evento: la apuesta de estos países, Italia, Japón, Alemania, también México, en 1968, era mostrar al mundo que habían dejado atrás las derrotas de la Guerra, y estaban listas para ser potencias. Los Juegos fueron escenarios para reflejar su crecimiento industrial y su poderío político recobrado tras la Guerra. Y, escribe Goldblatt (2016, 133), “la intersección entre esta ambición simbólica y el arribo de la televisión global hizo inevitable la expansión de los Juegos”.

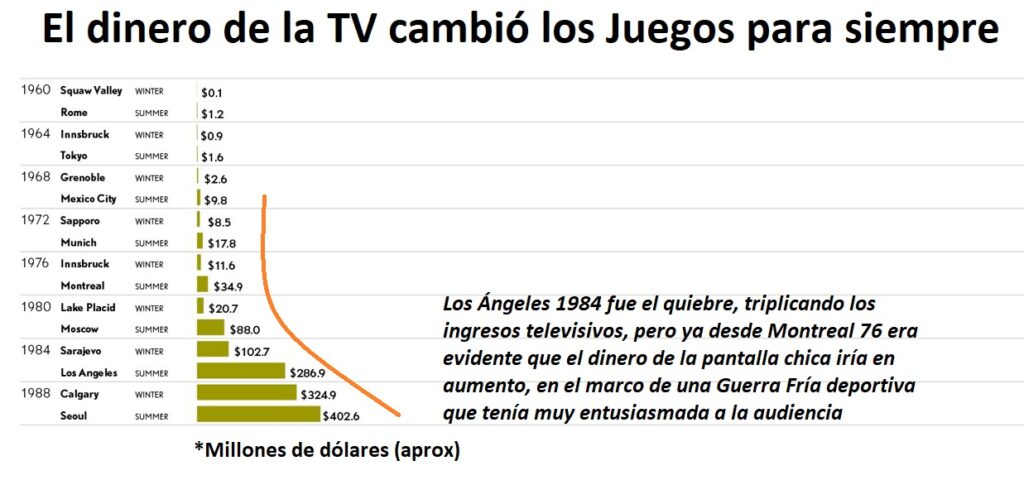

No perseguían entonces las sedes la supuesta bonanza turística que prometen desde los albores los Juegos Olímpicos: de hecho, antes que recuperar las inversiones con turistas, las sedes lo harían gracias a la venta de derechos televisivos, que no interesaba al COI de Brundage. El presidente, siempre dispuesto a mantenerse alejado de toda comercialización de los valores olímpicos, había cedido la negociación de los derechos a los comités organizadores de cada Juego: en 1960 Roma vendió los derechos internacionales a 400 mil dólares, para la transmisión de los Juegos en Europa y Estados Unidos; en 1964, Tokio implementó la transmisión en vivo vía satélite y vendió la transmisión al mundo por un total de 1,6 millones, cuatro veces el valor de Roma. Los Juegos de Tokio fueron un éxito también para la transmisión local: el 98% del país vio alguna parte de los Juegos, y las conexiones de TVs en las casas japonesas aumentó de dos millones a 16 millones. México vendería al mundo la transmisión por un total de 10 millones de dólares, y Munich recaudaría 18 millones de dólares por su emisión. Para 1972, Brundage, en su último año en el poder, se lamentaba por no haber hecho usufructo de los derechos, argumentando que el COI apenas tenía dinero para hacer “los cambios significativos que deseaba”. Durante dos décadas, el Comité Olímpico bregaría hasta conseguir otra vez ser el dueño absoluto de los derechos de tevé.

Con la irrupción de la tevé como un jugador crucial en la arquitectura olímpica, comenzó el lento goteo del sponsoreo: dotar a un atleta de ropa no violaba directamente las leyes del amateurismo, a pesar de que se inició entonces un potente debate en el seno del COI; y mostrar la marca al mundo a través de la pantalla chica era una oportunidad publicitaria poderosa que las grandes marcas no pudieron resistir.

Pero la televisación del evento también convirtió a los Juegos en una plataforma global, un espacio que alcanzaba a millones, y por lo tanto, en un lugar donde cualquier manifestación política podía ser oída alrededor del globo. Así fue que en México 68, se encerraron dentro de un puñado de semanas todos los conflictos del mundo.

Los propios mexicanos protestaron los Juegos en la previa, en el marco de un momento complejo en el país, de crecimiento pero también de marginalización y violencia. Los protestantes reclamaban todo tipo de mejoras, pero uno de los ejes era combatir la realización de los Juegos, que quitaban financiamiento a los programas sociales. “No queremos Olimpíadas, queremos revolución”, fue una de las consignas de aquel verano trágico: ante la escalada de las protestas y la cercanía de los Juegos, el gobierno envió un mensaje reprimiendo a los manifestantes una noche de octubre. En la masacre de la Plaza de Tlatelolco habría 300 muertos y más de mil heridos.

Brundage no dudó en sostener los Juegos. “No se encuentran hippies o beatniks en el campo de deporte”, lanzó desafiante. La sangre de la masacre de Tlatelolco no estaba seca cuando John Carlos y Tommie Smith levantaron el puño desde el podio de los 200 metros llanos, un hito olímpico cuya historia comienza en 1967, con la organización del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, encabezado por el sociólogo Harry Edwards, en el marco de las desigualdades raciales que había en Estados Unidos: en su primera manifestación política, el PODH exigió la destitución de Brundage por antisemita y anti-negro, además de pedir que se devuelva el título a Muhammad Ali, aumentar la participación de entrenadores y directivos negros en el deporte estadounidense y evitar la presencia de Sudáfrica, bajo el Apartheid, en cualquier competición deportiva. 65 atletas estadounidenses firmaron la lista que prometía no acudir a los Juegos de México si invitaban a Sudáfrica, y la lista incluía figuras como Arthur Ashe, Wilt Chamberlain, Jackie Robinson y, claro, Carlos y Smith, por lo que fue imposible ignorar la petición. La presión internacional ganó en relación a Sudáfrica y el PODH dejó que cada atleta decidiera si viajar a México. Smith y Carlos fueron con la promesa de protestar si ganaban y levantaron el puño enfundado en un guante negro desde el podio, y por su osadía fueron echados de la Villa Olímpica y suspendidos de la actividad atlética, con Brundage, estadounidense, al frente de la expulsión: oficialmente, su postura era, otra vez, que el uso de la plataforma olímpica para hacer política era inaceptable.

“Brundage no fue capaz de aplicar el criterio estético que utilizó al defender, elocuentemente, el filme de Leni Riefenstahl de los Juegos de Berlín 36: el saludo nazi y la esvástica fueron parte de la ceremonia de clausura, incluso, pero el saludo de poder negro eran, por alguna razón, políticas”, argumentó el propio biógrafo de Brundage, Robert Guttman.

Checoslovaquia no necesitó de directivas del COI para impedir que, tras los Juegos de México, la díscola medallista dorada Vera Caslavska viajara al exterior o compitiera. La gimnasta había firmado la petición contra la hegemonía soviética en su país durante la Primavera de Praga, previo a los Juegos, y cuando las fuerzas soviéticas invadieron para aplastar el levantamiento, se escondió y entrenó, como pudo, hasta los Juegos, apenas un par de meses después: a pesar de llegar al evento en condiciones menos que óptimas, ganó cuatro oros y dos platas, venciendo a las poderosas atletas soviéticas. Pero cuando sonó el himno ruso, en protesta, agachó la cabeza. El gesto le costó carísimo: la URSS presionó al gobierno checo, de influencia soviética tras el acallamiento de la Primavera, y Caslavska no volvió a competir. Con ese clima rondando los Juegos, cada vez más importantes desde lo simbólico, y un mundo cada vez más caliente en su Guerra Fría, no resulta extraño lo que ocurriría en Munich, en 1972.

Septiembre negro

El 5 de septiembre, un grupo militante palestino irrumpió en la Villa Olímpica y secuestró a once atletas y entrenadores israelíes, matando además a dos de ellos. Los terroristas escaparon al aeropuerto, buscando huir en un avión, y allí se dio el enfrentamiento final: los nueve israelíes, cinco palestinos y un policía alemán murieron.

¿Qué hacer tras una matanza de ese calibre? Brundage, otra vez, no dudó: el show debía continuar, y así fue, increíblemente. “No podemos permitir que un puñado de terroristas destruya este núcleo de cooperación internacional y buena voluntad que son los Juegos Olímpicos”, lanzó inmediatamente tras la matanza en un comunicado.

El show debía continuar porque el negocio debía continuar. Brundage, que estaba de salida en 1972, vería en aquellos Juegos cómo su peor pesadilla se volvía realidad: el Movimiento Olímpico ya era comercializado, al punto de que en aquella edición de Munich, apareció la primera mascota olímpica, Waldi, un perro salchicha multicolor.

A Brundage lo sucedió Michael Morris, tercer Barón de Killanin, un aristócrata británico que tendría un accidentado mandato de una década, presidiendo las Olimpíadas más deficitarias hasta ese momento, las de Montreal 1976 (del presupuesto inicial de 125 millones saltó a un costo final de 1.500 millones), y luego el masivo boicot norteamericano a Moscú 1980. Pero además fue el presidente que flexibilizó las reglas del amateurismo, haciendo la vista gorda mucho más a menudo que Brundage a los atletas esponsoreados, y también el dirigente que se percató de que el COI, contrario a lo que creía su predecesor, debía conseguir una parte de la torta televisiva.

Montreal entregó a la tevé 15 días con momentos icónicos: fueron los Juegos en que Nadia Comaneci, con solo 14 años, deslumbró al mundo con siete “diez” (nadie había alcanzado el puntaje máximo antes, al punto de que el tablero no estaba preparado: marcó 1.00) y tres oros; los Juegos donde Lasse Viren repitió (enfundando en sus Asics, en medio de una guerra de marcas) lo hecho en 1972, ganando los 5.000 y los 10.000 (solo un hombre había repetido el doblete antes: Emil Zatopek); compitieron el futuro presidente del COI Thomas Bach, oro en esgrima; el futuro primer ministro de Japón, Taro Aso, en tiro; y la Princesa Ana, que fue la única deportista que no tuvo que someterse a la verificación de sexo que era obligatoria desde 1967. Alemania del Este había encontrado, de todos modos, la forma de pasar la verificación de sexo, con atletas ahogadas en esteroides; también consiguieron pasar los precarios controles antidoping que habían comenzado en 1968: energizados por el suero mágico, alcanzaron el segundo lugar en el medallero, por encima de Estados Unidos. Todas las jeringas utilizadas fueron descartadas en el vecino río Saint Lawrence.

Como en toda la Guerra Fría, los Juegos seguían siendo una especie de continuación de la batalla en el campo de deportes, que cada cuatro años se reunía para determinar qué modelo de vida era más exitoso. Probablemente, de hecho, haya sido esa pulseada la que llevó a la televisión estadounidense a pagar más y más millones por transmitir los Juegos vía satélite: la NBC desembolsó 85 millones para los Juegos de Moscú 1980, y perdió buena parte de ese dinero cuando Estados Unidos se bajó del evento y desde el gobierno norteamericano decidieron que no se transmitiera la boicoteada competencia.

Los Juegos de Moscú (y los posteriores en Los Ángeles) debían demostrar la capacidad de las Olimpíadas de tender puentes en el mundo. En lugar de ello, demostrarían su poder para convertirse en parte de la estrategia de guerra, de forma bastante explícita: cuando Rusia invadió Afganistán, en 1979, Jimmy Carter exigió la retirada soviética o no enviaría atletas a Moscú. No hubo retirada.

Entonces, el boicot norteamericano a Moscú 1980 se impuso y arrastró al bloque de aliados, que incluyó a la Argentina de la Junta Militar. La NBC recurrió al seguro y salvó el dinero que podía: Moscú hizo su despliegue de parafernalia para impresionar al mundo con su poderío, pero el mundo occidental miró aquel verano de 1980 hacia otro lado.

Y, desde ya, el montaje soviético tuvo un costo. El sistema soviético comenzaba a mostrar algunas grietas camino a su apertura al mundo y posterior caída, una década más tarde, pero la política del Kremlin siempre sería mostrar al enemigo la potencia del modelo comunista: el deporte era parte de una misión más grande, motivo por el cual el Estado habría desembolsado una suma de entre 3 mil y 5 mil millones de dólares para sus Juegos.

Sin la tevé norteamericana, y con un sistema de venta de marketing todavía en pañales, fue un duro golpe para las arcas rusas: “Moscú solo ocurrió porque el Leviatán soviético podía comandar a la fuerza los masivos recursos necesarios”, escribió el historiador David Goldblatt (2016; 291). Pero el costo de los Juegos no solo reflejaba la ambición soviética: también mostraba que el modelo olímpico, tras dos eventos altamente deficitarios, estaba en crisis. La dependencia del dinero de la tevé era absoluta y no parecía alcanzar para que todos los interesados en ser sede se arriesgaran a cambio de promesas de boom turístico y bonanza económica. De hecho, cuando llegó la hora de elegir sede para 1984, solo Los Ángeles podía cumplir con los requisitos, y a través de un modelo más austero, una pausa en el creciente “gigantismo” de los Juegos: reutilizó sus estructuras y se aseguró de recuperar cada centavo a través de sponsors y televisión.

Parecía que los Juegos no podían seguir creciendo, y quizás corrían riesgo: ese era el estado de cosas que intentaba atacar, por entonces, uno de los nombres más relevantes de esta parte de la historia olímpica. Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, que había dado una gran mano económica a Moscú para organizar sus Juegos y tenía ideado un plan para la explotación de las Olimpíadas: Dassler era uno de los pocos que se percató a fines de la década del 70 de que el interés por los Juegos iba en aumento, pero la estructura tradicional del COI parecía al borde del colapso, sin fuentes de ingreso reales y sin noción de cómo sacar provecho de las posibilidades del marketing global. En la siguiente década, pondría en el trono del COI a Juan Antonio Samaranch y daría inicio a la era del comercio en los Juegos Olímpicos.

¿Quién paga la fiesta?

Establecer a los Juegos Olímpicos como una “marca global”, la idea de Dassler para quitarles el dinero a las empresas y llevarlo al deporte, hoy parece algo obvio. No lo era entonces. De hecho, “el movimiento olímpico de Samaranch estaba muy lejos del imaginado por el ex presidente olímpico que declaró que ‘los Juegos no son un negocio y aquellos que deseen hacer dinero con el deporte no son bienvenidos’. Hoy aquellos que quieren hacer dinero del deporte son bienvenidos” (Simson-Jennings, 11).

Pero aunque la propuesta de Dassler era novedosa, fue recibido con los brazos abiertos: desde el desastre económico de 1976 la sangre nueva del COI se había percatado de que los Juegos crecían y crecían, con el empuje de los televidentes y la ambición de las sedes de publicitar sus países, pero también crecía la boleta final. De alguna manera había que pagar, y Dassler traía un plan perfecto, donde pagarían terceros y se beneficiarían las federaciones.

Los Dassler trabajaban en el deporte desde hacía décadas: fueron los primeros en empujar de forma activa y agresiva (con todo tipo de estrategias, como sobornar a los trabajadores del puerto para que no lleguen las zapatillas de la competencia) a los atletas a usar sus productos, entendiendo que la foto del ganador enfundando Adidas valía todos los esfuerzos. Incluso, en secreto por obvios motivos, Adi Dassler, padre de Horst, creó zapatillas especiales para que Jesse Owens corriera con Adidas en Berlín 36.

Adidas controlaba el atletismo, pero la compañía rival Puma (no eran rivales solamente comerciales: Puma había sido fundada por Rudolph Dassler, hermano de Adolph Dassler, padre de Horst) decidió en la temporada de 1968 entrometerse y ganarse un lugar: lo hizo con un zapato para velocistas que en lugar de tapones tenía una especie de cepillo metálico en la suela, que brindaba mayor estabilidad y agarre. Adidas utilizó sus influencias para conseguir que no se permita correr con la novedosa zapatilla, en unas guerras comerciales tan escandalosas que acabaron con Avery Brundage, entonces presidente del COI, decidiendo que los logotipos de las prendas irían cubiertos. (Las guerras de zapatos siguen hoy: Nike, que está en el centro de la familia olímpica por encima de Adidas, iba a mostrar en Tokio 2020 el poder de su nueva zapatilla, la primera en correr una maratón debajo de dos horas y que, dicen los expertos, otorga una ventaja de minutos a los atletas que corren con ellas).

El siguiente presidente, Lord Killanin, sin embargo, flexibilizaría la medida, mirando hacia otro lado: entendía que el mundo cambiaba y que el movimiento olímpico iba a necesitar del dinero de las corporaciones para sobrevivir. Killanin también modificó otra regla fundamental de Brundage, que había decidido que el COI no tuviera nada que ver con el dinero de la tevé, un monto que crecía Juego a Juego: el público estaba cada vez más interesado en esta guerra deportiva, particularmente en Estados Unidos. Los derechos de Múnich se habían vendido por 17 millones; Montreal, por 34; la NBC había pagado 85 millones por transmitir Moscú, antes del boicot; Los Ángeles llevaría la cifra a 225 millones.

Los números no solo dan la razón a Killanin, sino que demuestran la visión de Dassler: los Juegos se habían convertido en una gran vidriera para todas las marcas, no solo para Adidas. Dassler comenzó hacia fines de los 70 a convencer a las corporaciones del potencial publicitario de los Juegos, aunque algunos cambios en el reglamento olímpico tendrían que llevarse a cabo para que su visión integral pudiera ver la luz. Con las corporaciones sentadas en la mesa, el emprendedor empresario alemán entusiasmó a las federaciones que estaban al margen del poder tradicional del COI, prometiéndoles que ese dinero de los privados terminaría llegando al deporte de sus países, y acaparando lentamente el capital político para poner al próximo presidente en el trono del COI.

Las promesas no eran vacías, sino un plan que Dassler ya había probado con éxito: el empresario fue contactado en 1974 por Joao Havelange, luego de que el patriarca brasileño ganara las elecciones de FIFA prometiendo a las naciones más postergadas por la federación de fútbol y la economía global dinero para desarrollar allí el deporte. Una vez elegido, sin embargo, Havelange no tenía el dinero, así que contactó a Dassler para recaudarlo, comenzando así la carrera del hombre de las zapatillas en el mundo del marketing.

Dassler utilizaría una estrategia similar para llevar a Samaranch al poder: aprovechó que el modelo tradicional de financiación de los Juegos estaba en crisis, y que las federaciones olfateaban el creciente dinero aportado por la televisión, para tentar a los dirigentes. Si llegaba más dinero, todos participarían de la fiesta olímpica. África, cuyas federaciones luchaban para conseguir los implementos mínimos para la práctica deportiva, fue particularmente receptivo, y el continente aportaba suficientes votos para desestabilizar el centro histórico del poder olímpico. La campaña de Samaranch también la apoyaría la Unión Soviética, cuyos Juegos de Moscú habían sido empujados por Dassler: curiosa alianza, teniendo en cuenta que Samaranch, acérrimo franquista, había pasado casi toda su vida persiguiendo comunistas. “Manipulando de forma astuta a aquellos que precisaban de asistencia deportiva, Dassler creó la estructura del actual mundo del deporte internacional dominado por los negocios. En el proceso, convirtió a Adidas e ISL (ya hablaremos de ISL) en dos de las más influyentes instituciones deportivas del mundo” (Simons-Jennings, 22).

La idea de Dassler era simple: menos publicidades, pero más exclusivas, y a nivel global. Un puñado de marcas pagarían elevadas sumas de dinero para, durante cuatro años, tener el derecho de utilizar los emblemas olímpicos, y ese halo de pureza, en sus productos. Por supuesto, ya existían las empresas multinacionales, pero no eran como las conocemos hoy: la mayoría tenía descentralizadas sus diversas sedes, por lo que para conseguir que Coca-Cola pagara por los derechos globales, había que hablar con las cabezas de cada sede internacional de la marca.

Eso mismo hizo Dassler para la FIFA: el empresario recordaría tiempo después que la movida le llevó años y que la última reunión fue particularmente acalorada, aunque finalmente la empresa de gaseosas decidió sumarse al proyecto. Dassler se pasearía por Montreal 1976 mostrando ese logro a las federaciones olímpicas del mundo, convenciéndolas así de ceder sus derechos a comerciar con los emblemas olímpicos al COI, para poder comenzar así el TOP, el Programa Mundial de Patrocinio de los Socios Olímpicos, según el cual un grupo exclusivo de marcas desembolsaría millones de dólares por los derechos de marketing del olimpismo. Encargado de conseguir a esos socios estaría, nombrado por Samaranch (electo tras Moscú), Dassler y su compañía de marketing global ISL, International Sports and Leisure.

La cesión de los derechos de las federaciones nacionales al COI (ese dinero tampoco lo aportó Dassler, sino las marcas, y si este sistema les parece espurio, es porque lo era: el movimiento de dineros y el flujo de sobornos terminó causando el escandaloso cierre de la mencionada ISL) implicó para el Comité la recuperación de otro aspecto que Brundage había brindado a las organizaciones locales para evitar “comercializar” sus queridos Juegos, profundizando su conversión de organización no gubernamental a una gran empresa global, aunque, claro, nunca de forma oficial.

Nos vemos en Disney

El movimiento acompañó así el proceso de globalización y políticas neoliberales que comenzaba a extenderse en el mundo occidental, con las políticas neoliberales de Reagan y Thatcher (en Argentina, impulsadas por el gobierno militar) dominando los programas políticos internacionales mientras el polo soviético comenzaba a resquebrajarse, camino a un futuro dominado por el capitalismo. Las políticas neoliberales incluían achicar los gastos del Estado, y las federaciones nacionales fueron las primeras en perder fondos, motivo por el cual se volvieron durante los 80 en más dependientes del dinero privado: tanto Dassler como las corporaciones ganaban poder en el movimiento olímpico. La televisión llegaría incluso a dictar cambios en las reglas de los deportes (todavía presiona hoy) y los sponsors del TOP exigirían que los estadios, antes fuente de ingreso para el comité organizador mediante las publicidades, limpiaran toda marca para que el mundo olímpico fuera dominado completamente por sus logotipos.

“Bajo el mandato de Samaranch comenzó una nueva etapa en la historia del olimpismo: la de la transformación del COI en una gran empresa global. Tras el batacazo económico de Montreal 76 y Moscú 80, Samaranch dio el paso decisivo para revolucionar la financiación de los Juegos y convertirlos en un negocio muy lucrativo”, dice sobre esta nueva era que nacía el historiador olímpico Goldblatt (2016; 312).

“Los cinco anillos son hoy uno de los más codiciados commodities. Hace un cuarto de siglo”, escribían Jennings y Simson en 1992, “tenían un valor mucho más raro: no podían comprarse. Brundage lanzaba comunicados constantes desde Lausana negando a los competidores y las federaciones el derecho a llevar logos comerciales en su ropa. Hasta erigió la Comisión para la Protección de los Emblemas Olímpicos, para evitar que los anillos sean explotados por los auspiciantes. Samaranch lo reemplazó por la Comisión para Nuevas Fuentes de Financiamiento, que se encarga de vender el emblema al precio más alto que el mercado ofrezca” (Simson-Jennings, 1992; 100). Al frente de ese programa, creado en 1982, estaba, claro, Dassler y su ISL, que crearía el TOP después de los Juegos de Los Ángeles 1984: en su primera intervención aportaría 100 millones de dólares al esfuerzo olímpico.

Los Ángeles ya estaba en pleno proceso de organización cuando Samaranch trajo a bordo, de forma oficial, a Dassler, pero, obedeciendo al espíritu de la época, su comité organizador estaba siguiendo ideas similares a la cabeza de Adidas: dirigidos por Peter Ueberroth, los Juegos de 1984 se organizaban siguiendo las leyes neoliberales que ya decretaba en EE.UU. Ronald Reagan. La privatización se imponía, y el empresario y lobista dirigiría los esfuerzos para acercar corporaciones a los Juegos.

“No quiero que mis impuestos se gasten en Los Ángeles como se gastaron en Montreal”, disparaba entonces Ueberroth: prometió unas Olimpíadas austeras, haciendo uso de las estructuras existentes; impulsó impuestos olímpicos que brindaron a la ciudad 19 millones de dólares; impulsó el acuerdo récord con la tevé estadounidense, que ascendió a 225 millones de dólares. Había una convicción ideológica detrás de los esfuerzos: Estados Unidos quería mostrar los beneficios de una economía de libre mercado como la que bregaban por imponer al mundo. Los Juegos se apoyaron en los subsidios y servicios públicos (transporte, comunicación, seguridad) y también se aprovecharon de esa tropa de “voluntarios” que son el combustible de todo Juego; pero también consiguió una ganancia de más de 200 millones de dólares (la mayoría, claro, fue para los privados, no para la ciudad, pero el Comité Olímpico de EE.UU. se llevó un 40%, cumpliendo con la idea de que esos millones de la publicidad terminaban derramando en el deporte).

Los Ángeles fue el último Juego en conseguir ganancias. Un evento festivo, un evento espectacular y grandilocuente a-lo-Estados-Unidos, empujado por las nuevas tecnologías, y montado sobre el dinero privado: fue “un momento clave en el que los Juegos Olímpicos se introdujeron en su camino a la ‘disneyificación’”, escribió el sociólogo deportivo Alan Tomlinson: un entretenimiento gigantesco, sponsoreado por las principales corporaciones mundiales y vendido a todo el mundo, lo cual precisaba de una higienización y homogeneización de la “marca olímpica”. Desde ese momento, la impronta personal que había tenido cada Juego desaparecería: las Olimpíadas se transformarían en “no-lugares”, distintos entre sí como son distintos los aeropuertos en cada país, con sus mascotas infantilizadas para vender peluches y sus diseños, aquellos preciosos diseños olímpicos, homogeneizados, forzados a perder su personalidad hacia una estética “moderna” y aséptica. Samaranch, Los Ángeles y Dassler habían abierto las puertas del libre mercado en los Juegos.

La arquitectura futura de los Juegos se asentó en aquellos años: los sponsors y la tevé ponen el dinero grande, lo que les daría el derecho de comenzar a pedir cambios de reglas para un deporte más atractivo y televisable; la organización corre en gran medida a cargo del dinero público, que apenas se beneficia de los tratos de esponsoreo. Vendiendo los anillos, susurraba Dassler al oído de los dirigentes, a la hora de organizar los Juegos, el Comité Olímpico no pone dinero. Solo lo recibe.

El final de la Guerra Fría

Los Ángeles serían los Juegos de Carl Lewis y sus cuatro oros que igualaron la marca de Jesse Owens. También fueron, claro, el escenario del otro gran boicot olímpico: el de la venganza del bloque soviético. El relato aceptado es que la URSS no tenía demasiadas intenciones de viajar a Estados Unidos luego de que la delegación norteamericana boicoteara los Juegos de Moscú, aunque la historia profunda es bastante más compleja: el mando soviético, en momentos de crisis profunda que desembocaría en el quiebre de la Unión, probablemente no deseara medir fuerzas deportivas con sus rivales políticos de visitante. Pero el boicot soviético comenzó, en realidad, con un intento de manifestantes estadounidenses de prohibir la llegada del equipo rojo.

Es que un año antes del evento, los soviéticos derribaron un vuelo comercial de Corea del Sur que sobrevolaba su espacio aéreo, matando a cientos de civiles. La protesta en Los Ángeles fue una manifestación menor, pero instaba a los atletas rusos a desertar, y el politburó escuchó con temor las amenazas y bajó a todo el bloque, excepto la rebelde Rumania de Nicolae Ceaușescu. Así, sobre el campo de batalla simbólico del deporte, la Guerra Fría estaba más gélida que nunca, con ocho años sin enfrentamientos entre las principales potencias en la arena olímpica.

Y podrían haber sido doce: en medio de problemas diplomáticos con las Coreas, los soviéticos amenazaron con no viajar a Seúl 1988, pero el COI y Samaranch tomaron las riendas y forzaron a los países miembros del Comité Olímpico Internacional a participar o hacerse cargo de los costos de cualquier boicot, una estrategia que también protegía al principal accionista, la televisión, tras la debacle de Moscú 1980. Además, el Comité enviaría las famosas invitaciones, que antes mandaba cada Comité Organizador y que había disparado tantas rencillas en el pasado. Corea del Norte faltó a los Juegos y algunos se aliaron en solidaridad, pero fueron ausencias mínimas: participaron un récord de 159 naciones, y desde entonces ya nadie organizó un boicot masivo a los Juegos.

Se trató de una prueba más del triunfo del modelo comercial, neoliberal, en los Juegos: todas las naciones estarían unidas por el deporte como lo estarían en el mercado apenas tres años después, con la caída de la Unión Soviética. Pero para que el mercado se instale dentro del deporte, claro, había que derribar una barrera más: Samaranch eliminó de la Carta Olímpica apenas asumió, en 1981, el precepto que obligaba a los atletas a ser amateur y, desde ese momento, comenzó el paulatino ingreso del profesionalismo: Seúl 1988 sería el primer Juego con algunos deportistas pagos, aunque debían ser menores de 23 años y de un puñado de deportes como el tenis y el fútbol, que ya tenían una larga historia como deportes profesionales, lo que hacía compleja la búsqueda de atletas para el evento olímpico. Barcelona 1992 sería el primer evento con todos los profesionales a bordo, incluido el histórico desembarco de los jugadores de la NBA.

Seúl, eternamente recordada por ser sede de “la carrera más sucia de la historia” (los 100 metros en los que el canadiense Ben Johnson venció a Carl Lewis y en la que la mayoría de los corredores volaba bajo la influencia de sustancias prohibidas -parece que no solo en el Bloque Oriental se dopaban…-) fue también el primer Juego del TOP, que recaudó más de 100 millones de dólares para los esfuerzos olímpicos, que se sumaron a los 400 de la televisión: el comité que negociaba los derechos de tevé, poblado de burócratas militares del régimen coreano, soñó con conseguir 1.000 millones, y casi hace caer los Juegos. Intervendría Samaranch, que colocaría a su propio hombre para alcanzar un acuerdo con la pantalla chica.

Claro que todo ese dinero no fue para la construcción de recintos deportivos y demás infraestructura: eso seguía siendo responsabilidad del Comité Organizador en alianza con el dinero público. “El modelo de financiamiento de Seúl fue una aproximación a la forma futura de los Juegos mucho más cercana que Los Ángeles: la gran mayoría del capital para los grandes proyectos que comenzarían a ser parte integral de los Juegos -en el caso de Corea, la casi total reconstrucción de Seúl-, sería pagada gracias al bolsillo público”, escribió al respecto Goldblatt (2016; 291).

¿Qué atraía, entonces, a los países organizadores? En el caso de Corea del Sur, como ocurriera con el Mundial 78 en Argentina o con Berlín 1936 y Moscú 1980, la misión del país organizador era mostrarse al mundo. Corea, atravesando un lento proceso de democratización, quería a finales de los 80, con el modelo soviético en recaída, mostrarse abierto a hacer negocios con el mundo. Como varios de los Juegos nombrados, y otros como México 1968 o Roma 1960, las sedes pretendían mostrar el orden “restaurado” en esos países de recientes turbulencias para atraer a posibles inversores: en Corea, como en tantos países, ese orden fue conseguido en base a gas lacrimógeno, balas de goma y persecución política.

BIBLIOGRAFÍA

Boycoff, Jules (2016). Juegos de Poder. Historia política de los Juegos Olímpicos, Ed. Verso Books.

Corriente, Federico y Montero, Jorge (2011). Citius, altius, fortius: el libro negro del deporte, Ed. Pepitas de Calabaza.

Goldblatt, David (2016). Los Juegos. Una historia global de las Olimpíadas, Ed. Norton.

Simson, Viv y Jennings, Andrew (1992). Los Señores de los Anillos. Ed. Norma.