Por Fernando Alfón*

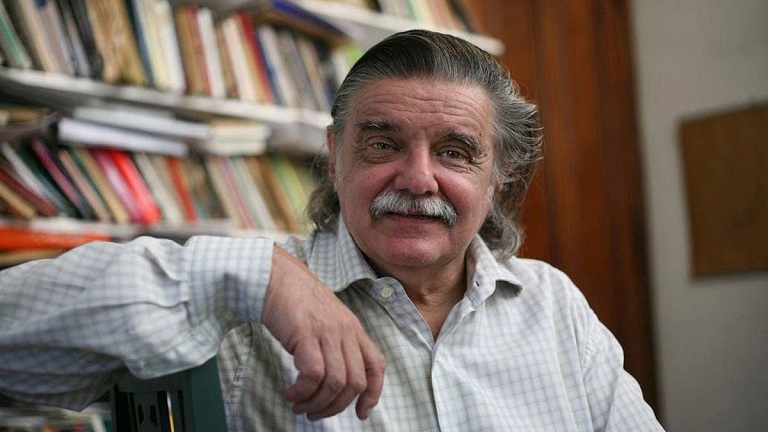

Era común entre los griegos creer que ningún mortal podía tenerse por feliz antes de haber llegado, libre de males, al término de su vida. En Horacio se podía adivinar esa felicidad, aunque tras una melancolía que había agrietado su rostro. Supo, no obstante, que definirse feliz era innecesario y trivial. No desdeñó la sonrisa, pero a menudo la envolvió de un semblante taciturno. Contra la euforia y la exaltación, prefirió el decir susurrante y agónico. Su sonrisa, ahora que viene a cuento, amerita una digresión. Digo Horacio y no González, porque lo llamábamos por su nombre, y adoptar aquí una forma distante sería un gesto ingrato o una afectación.

Su destreza fue el ensayo, la amistad y la magia. Todo eso se trató de un delicado movimiento cuyas leyes daban la sensación de ser naturales y estrictas. Su obra oral, ahora, perdida mayormente en las aulas universitarias, es riqueza desperdigada entre quienes lo llegamos a escuchar; su obra escrita, no exenta de arcano, demorará en ser descubierta. Esa obra ya se la podía espiar en sus lecturas, que tendían a ser panteístas. No eligió entre Facundo y Martín Fierro; creer en uno es creer en el otro. Cada vez que se erigió un templo a Sarmiento, Horacio llevó una flor en favor de Hernández.

Hay pensamientos que se disuelven al ser capturados. Horacio se hallaba en esa volatilidad, porque sabía que algo esencial vive únicamente al vuelo. Su pensamiento era la explosión de pequeñas epifanías encadenadas. Por eso es difícil ubicar sus libros en la biblioteca. Horacio estaba siempre en fuga; su forma de establecerse era la sustracción y recomposición sorpresiva en otro lado.

Al llegar a la Biblioteca Nacional, Horacio se comportó como un Colón al llegar a las Antillas: bautizó una sala pérdida, una plaza, un pasillo. El gesto no era mera agua bendita. Sabía bien del poder secreto de los nombres. A la manera de Hermógenes —no a la de Crátilo—, los nombres se apoyan en las cosas hasta parecer inherentes a ellas. El modo en que actuó en la Biblioteca hizo bufar a los eunucos y despabilar a los tecnócratas. Reabrió la célebre revista de Groussac, reeditó libros inhallables, promovió la escritura de otros invalorables y buscó convencer a los bibliotecarios de que su saber también podía ser un arte.

Todos los que hemos sentido su influjo, lo agradecemos a diario. Permítaseme, aquí, una última confidencia, pues en mi caso ese influjo no provino tanto de sus libros o de sus clases, sino de su silencio. Demoré en comprenderlo, y ahora lo veo diáfano en uno de los primeros recuerdos que tengo de él. Fue un viernes de invierno, en La Plata, creo que del año 2001. Llovía, y para colmo llovía poco, esa frugalidad que hace triste a la lluvia. Casi no habían venido alumnos a su clase; tampoco habían venido Lisandro, ni Esteban, ni Matías, los otros compañeros de la cátedra. Terminó antes y nos fuimos a abandonar al café del Pasaje Dardo Rocha. Horacio no hablaba. Sus desconcertados libros se apilaban al filo de la mesa y dejaban caer, como heridos edificios de una posguerra, pedazos de polvo, polvo de hojas resecas y algún que otro manuscrito en servilleta. Dos vasos de cerveza transpiraban sin apuro. Yo tampoco hablaba, y no quería forzar algún comentario ocurrente. Temía que él pudiera descubrir el esfuerzo de mi elocuencia. No hacía mucho que nos conocíamos. Él ya era Horacio Gonzáles; yo no tenía nombre, y quizá era un precoz licenciado o un novelista sin obra que aún no había leído, siquiera, a Roberto Arlt. Casi no había gente en la sala. Se podía escuchar hasta el golpe de las gotas en los ventanales. Yo pensaba en el tiempo que ese hombre derrochaba conmigo, y trataba de no pensar, para que él no escuchara mis pensamientos. Temía que una partida prematura los quisiera apaciguar. En cambio, pidió otra cerveza, y yo pedí otra más. Habremos estado, no sé, el primer tramo de una eternidad. Después nos despedimos y lo vi alejarse por la calle 6, hasta que el último farol lo dejó de iluminar. Aquella noche traté de descifrar por qué me había regalado todo ese tiempo, por qué, incluso, había venido hasta La Plata. Después pasaron los años y lo volví a ver otras tantas veces más, pero nunca olvidé aquella primera vez que estuvimos solos. Yo fui por otros caminos, leí y olvidé a Arlt, mas guardo aquella tarde como un don. En aquel dilatado silencio del café me mostró qué era ser un maestro. Todos los momentos que pasé con Horacio fueron de gozo; creo haber recibido su influjo como el más benefactor de los ensalmos. Ahora siento, además, que ese influjo es una responsabilidad y un destino.

*Escritor, ensayista y doctor en Historia.